Neil Young

Homegrown

- Warner Bros. Records

- 2020

- 35 minutes

Neil Young s’est lancé il y a quelques années dans un vaste projet consistant à rendre disponible des centaines d’archives relatant sa prolifique carrière : chansons inédites, photos, entrevues, etc. C’est dans ce contexte qu’a paru en juin Homegrown, son album « perdu » de 1975, et qui pourrait bien constituer la pièce maîtresse de cette chasse aux souvenirs, tellement il révèle un côté essentiel de l’artiste.

Homegrown devait à l’origine paraître en avril dernier à l’occasion de la Journée des disquaires indépendants, mais la pandémie de Covid-19 en a décidé autrement. Cela dit, c’est peut-être une bonne chose finalement, puisque son impact aurait été dilué parmi le flot d’albums inédits, de bootlegs remâchés ou encore d’énièmes rééditions dont seul le Record Store Day a le secret, et qui ne justifient pas toujours l’intérêt qu’ils génèrent chez les mélomanes, au-delà de leur aspect mercantile.

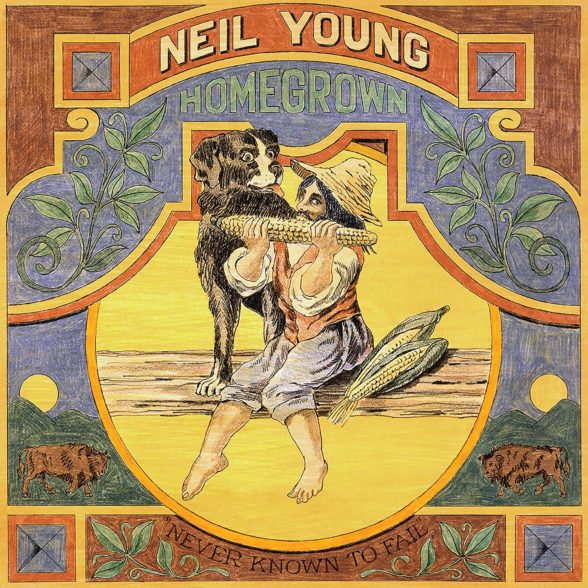

Ce quarantième album studio de Neil Young (!) s’inscrit dans un tout autre registre. Voilà une œuvre qui n’aurait jamais dû être reléguée aux oubliettes. Enregistré pour l’essentiel en 1974, au moment où la carrière du chanteur canadien était à son apogée dans la foulée de succès comme After the Gold Rush (1970), Harvest (1972) et On the Beach (1974), Homegrown aurait normalement dû paraître à l’époque. Une pochette avait même déjà été conçue. Or, le disque se voulait le témoin en chansons de la rupture du musicien avec l’actrice américaine Carrie Snodgress, si bien que Young décida de le remiser plutôt que d’exposer sa douleur au monde entier.

Musicalement, Homegrown se révèle être le chaînon manquant entre les albums On the Beach et Zuma. Oui, Tonight’s the Night a paru entre temps, mais dormait dans les tiroirs depuis 1973. Surtout, Homegrown s’avère un des albums les plus intimistes de la carrière de Neil Young, dont la vulnérabilité s’entend dans les textes, mais aussi dans les arrangements et l’instrumentation épurée. La plupart des morceaux sont des ballades acoustiques, à grand renfort de banjo, d’harmonica et d’influences tantôt folk, tantôt country, ce qui convient particulièrement bien au propos.

Sous plusieurs aspects, Homegrown est effectivement un album de rupture. Plusieurs titres évoquent l’ambivalence des sentiments qui nous habitent devant une relation qui bat de l’aile. Ainsi, la délicate Little Wing utilise la métaphore de l’oiseau migrateur pour décrire la peur du narrateur de voir son amour s’envoler une fois l’hiver venu :

« Little Wing, don’t fly away

When the summer turns to fall

Don’t you know some people say

The winter is the best time of them all ».

– Little Wing

La troublante Separate Ways est encore plus directe dans son propos, tandis que Neil Young y évoque avec transparence et sensibilité sa rupture avec la mère de son fils Zeke, d’une voix fragile et chevrotante :

« We go our separate ways

Lookin’ for better days

Sharin’ our little boy

Who grew from joy back then ».

– Separate Ways

Certains titres sonnent familiers, puisque Neil Young en a enregistré d’autres versions sur ses albums subséquents. Mais on les découvre ici sous un nouveau jour, comme la pièce-titre, que l’on retrouvera plus tard sur American Stars ‘n Bars (1977) avec le Crazy Horse. Mais le véritable bijou ici s’intitule White Line, en duo avec Robbie Robertson (The Band) à la guitare acoustique, et qui se veut donc l’antithèse de sa version hard rock apparue sur le disque Ragged Glory (1990).

Au final, ça fait un peu étrange de donner une note à cet album qui sort de l’ordinaire, compte tenu du contexte particulier de sa parution et du bagage qui l’accompagne. Le patriarche du folk-rock canadien nous a certes offert des albums de qualité inégale au cours des dernières années, mais Homegrown nous le fait réentendre dans toute sa splendeur. Un ajout essentiel à une discographie déjà exceptionnelle.