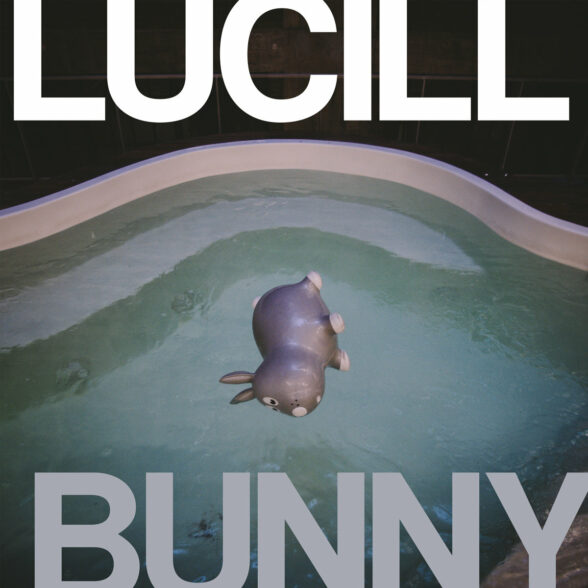

Lucill

Bunny

- Coyote Records

- 2020

- 32 minutes

Depuis sa sortie le mois dernier, le premier album de Lucill, alias Raphaël Bussières, s’est attiré les commentaires élogieux de plusieurs médias québécois, y compris dans La Presse, Le Devoir et sur ICI Musique. Ce n’est pas le fruit du hasard puisque Bunny nous propose effectivement un son très efficace, naviguant quelque part entre la chanson folk, la dream pop, le post-punk et le rock americana.

Bussières n’est pas nécessairement un inconnu sur la scène indie rock montréalaise, lui qui faisait office de bassiste au sein du groupe Heat, tombé un peu dans l’oubli après la sortie d’un premier album pourtant très prometteur, intitulé Overnight, en janvier 2017. Les univers de Heat et de Bussières en solo ne sont pas diamétralement opposés. On reconnaît chez Lucill un certain penchant pour le post-punk britannique du début des années 80, avec des enchaînements à la Echo & the Bunnymen (surtout l’époque Ocean Rain) et un petit côté vaporeux dans la livraison.

Cela dit, les différences sont majeures. D’abord, Bussières a fait le choix de chanter dans la langue de Molière et ça lui va très bien. Sa poésie est élégante, dans un style assez littéraire, mais qui ne se prend pas la tête non plus. Les textes restent abstraits dans leur signification, ce qui s’agence bien avec la voix susurrée de Bussières, dont le timbre peut rappeler celui de Dumas ou de Peter Peter. Le ton est à la mélancolie, très romantique dans son spleen. Ainsi, sur Les murs bougent encore, le narrateur se remémore un amour perdu :

« Et puis j’ai noyé ton absence

Les murs bougent encore

J’ai tendance à oublier mon image de toi

Et je remercie ma conscience

Les murs bougent encore et j’avance

Sans regarder pour y croire ».

– Les murs bougent encore

L’atmosphère est plus ambivalente, voire fataliste sur la pièce-titre, la plus dream pop de l’ensemble, et dont le texte complet tient en quelques vers seulement :

« Plus je monte, j’ai le vertige à chaque seconde

Et puis j’oublie mes peines

Tu m’fais vieillir quand même, quand même

Et je tombe, tu m’fais souffrir

Je gronde et puis j’envie mes pairs

Je vais mourir quand même, quand même ».

– Bunny

En entrevue dans les médias, Bussières a abondamment parlé des groupes qui l’ont influencé dans l’écriture et l’enregistrement de cet album, de Weezer à Pavement à New Order en passant par The Jesus and Mary Chain. Bref, un gros parti pris pour le rock alternatif des années 80 et 90, et ça s’entend. La réalisation de Francis Mineau (Malajube) est d’ailleurs parfaitement en phase avec cette esthétique : beaucoup de reverb et d’écho sur les voix et les guitares (entre autres sur la jolie La balle pour moi), une batterie métronomique et des petites couches de synthés, souvent discrètes, mais qui agissent comme liant entre les différents instruments.

J’entends aussi une autre influence très marquée, mais dont Bussières n’a pas parlé, c’est-à-dire celle de The War on Drugs, surtout dans les textures de guitares. C’est particulièrement évident sur les deux premiers morceaux, d’abord dans le solo épique qui conclut l’excellente Quand ça monte, et puis dans l’ambiance générale de Mais tu n’existais pas, qui évoque aussi beaucoup le son de Tom Petty.

Bunny n’est pas non plus un album sans failles. Les ambiances demeurent assez homogènes, ce qui contribue à une petite redondance en milieu de parcours, avec un ou deux titres un peu moins convaincants. Mais il est assez rare dans le folk-rock d’ici qu’un artiste arrive à conjuguer une approche chansonnière avec un côté anglo-saxon dans les influences et les arrangements, et Lucill démontre avec brio que c’est tout à fait possible… sans même sacrifier une once de sa québécitude.