FIMAV – Soirée du 19 mai 2018

Même si depuis quatre ans je réalise et anime de façon intermittente une émission consacrée en partie aux musiques expérimentales, bruitistes et improvisées, je n’avais jamais assisté au mythique FIMAV avant le weekend dernier. C’est maintenant chose faite; le baptême a eu lieu, et je compte bien retourner le plus souvent possible à ce marathon musical incomparable.

Dálava

J’ai manqué le joueur de cornemuse Erwan Keravec parce que je n’avais pas prévu qu’il me faudrait 1 h 30 pour sortir de l’île de Montréal. J’avais oublié que c’est l’été, qu’il y a des travaux, qu’ils ferment des axes stratégiques, que nous sommes des insulaires et que tout le monde veut fuir la ville en même temps. C’est dommage, parce que ce n’est pas tous les jours qu’on peut voir un concert de cornemuse expérimentale.

J’ai donc entamé mes deux jours de festival avec Dálava, projet mené par l’incroyable Julia Ulehla. Je ne connais pas le groupe, je n’ai rien lu, je suis tout ouïe et je n’ai pas d’attentes. Le spectacle commence par l’arrivée de Julia et de son mari, Aram Bajakian, que l’on entend à l’arrière de la salle, derrière le public. Julia chante en déambulant dans la foule, tandis qu’Aram la suit pour l’accompagner avec une guitare acoustique. C’est un chant à la fois beau et puissant, qui signe d’entrée de jeu l’ambiance Europe de l’Est qu’aura le spectacle. Julia se promène parmi le public en regardant les gens sans détour, mais avec la plus grande des ouvertures. Et cette ouverture toute simple annonce d’emblée la générosité de la prestation qui suivra.

La salle est bien remplie. Sur la scène, batterie, violoncelle, contrebasse, clavier et guitare entament un premier morceau et l’effet est immédiat : les musiciens captivent l’auditoire. Julia interprète avec passion des chants traditionnels de Moravie que son arrière-grand-père a transcrits au début du 20e siècle. Ses pièces ont été arrangées et réactualisées pour les refaire vivre, mais aussi dans une volonté de les adapter aux réalités que vit Julia en Amérique du Nord. L’arrière-grand-père de Julia était botaniste et considérait que les airs et les chansons que les peuples font vivre en les interprétant sont des organismes vivants. Julia se devait en quelque sorte de les adapter à la nouvelle terre où ils évoluent maintenant : New York, Vancouver, l’Amérique du Nord.

Dès le deuxième morceau, Tyson Naylor sort l’accordéon et nous retrouvons instantanément une couleur européenne de l’Est. Julia prend par ailleurs le soin de nous résumer le sens des paroles de chacune des chansons avant de les jouer, ce qui est assurément un plus. On ne comprend pas ce qu’elle chante, mais comme elle nous a précisé au début qu’il s’agit par exemple d’une histoire d’amour tragique, d’une chanson où il est question « d’arracher les fleurs que nous avons plantées ensemble », ou de l’histoire d’un amoureux qui part à la guerre, et qu’elle l’interprète à genou avec une intensité tragique, il est pratiquement impossible de ne pas être émus.

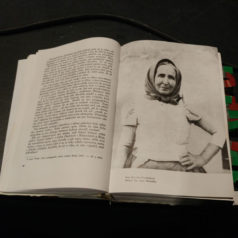

Ses chansons sont parfois très puissantes, les cordes servant parfois à garder le rythme tandis que la voix maintient l’intensité tragique de la prestation. C’est à d’autres moments très festif, bruitiste, lourd, mais avec des apartés dansants. Ça peut aussi être une valse minimaliste ponctuée d’accordéon qui se mue en une explosion de sons. Et elle termine tout cela en chantant et dansant loin du micro jusqu’à ce que le tonnerre des instruments l’enterre et qu’on ne voit plus que ses lèvres bouger tandis qu’elle gambade et tourne sur elle-même. Elle transporte toujours le livre de son arrière-grand-père avec elle, et m’a autorisée à en prendre une photo. Beaucoup de gens pleuraient dans la salle, probablement en raison du caractère immémorial et brut de ces complaintes où la tristesse et la détresse ne mettent pas de gants blancs.

Le premier spectacle de mon tout premier FIMAV était au Carré 150, un édifice neuf aux installations nickel, et ça a commencé en grand. Une particularité du FIMAV que j’apprécie particulièrement est le fait que tous les spectacles sont présentés les uns à la suite des autres. Il est donc possible de voir TOUTE la programmation. Fait rarissime dans l’univers des festivals de musique où il est souvent nécessaire de faire des choix déchirants. En ce sens, l’organisation est menée d’une main de maître. Les festivaliers ont aussi assez de temps pour se déplacer d’un concert à l’autre, ce qui laisse un peu de latitude pour explorer les installations sonores ou pour casser la croûte.

Audrey Chen + Richard Scott

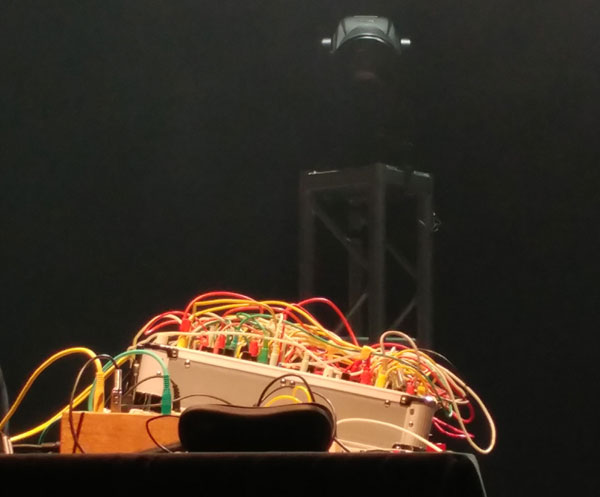

C’est ensuite au Colisée que nous ont conviés Audrey Chen et Richard Scott pour une prestation d’expérimentations vocales et de synthé modulaire. Il s’agit bien ici de bruits faits avec la bouche devant un micro, avec quelques notes uniques lancées ici et là. Aucune mélodie ne prend forme; nous sommes dans la pure rythmique organique amplifiée et ponctuée d’impulsions électriques. L’effet est pour le moins hallucinatoire et l’on en vient à confondre la voix et les sons électroniques joués par Scott qui finissent par se ressembler étrangement. Si l’aridité de leur démarche en a fait fuir quelques-uns, la très grande majorité est restée, le public d’habitués du FIMAV en ayant vu d’autres.

La voix de Chen est parfois sur le fil du rasoir, à d’autres moments percussive ou toute en bulles et claquements, tandis que Scott s’amuse avec ses « spaghettis », terme affectueux qu’un festivalier a donné à son synthé. Ce qui m’a évidemment inspiré une métaphore douteuse : ce ne sont pas les spaghettis (fils) ni les passoires (gear) qui font un bon plat de pâtes, mais la sauce créative (humain). De rien. Notons que Richard Scott a aussi utilisé un « slinky » branché à son synthé; ce qui crée un son plein de… rebondissements. OK, c’est assez.

Fire!

C’est ensuite dans une salle débordant sa capacité de places assises que les gens se sont massés pour entendre le projet Fire! Mats Gustafsson. Je n’ai d’ailleurs pas été surprise de croiser Guillaume Cloutier, guitariste qui a joué avec David and the Mountain Ensemble le premier soir du festival, mais qui est aussi un grand amateur de Mats Gustafsson devant l’éternel. Et l’énergie du saxophoniste suédois n’a pas fait défaut devant la foule qui avait visiblement beaucoup d’attentes. Gustafsson a tantôt répondu à la basse hypnotique et répétitive avec un sax, tantôt avec des instruments électroniques, en profitant au passage pour faire quelques blagues sur la déconfiture du Canadien de Montréal; rivalité Suède-Canada, forcément. Gustafsson et sa bande ont réussi leur pari en offrant une prestation énergique où j’ai même décelé l’amorce de quelques mouvements de « crabcore », ce qui est habituellement l’apanage des groupes de métal. Soulignons qu’il se produira le lendemain avec nul autre que Merzbow. Géants.

Phew

C’est ensuite le « volet japonais » qui s’est ouvert avec la mythique Phew. J’étais accompagnée d’un Japonais pour ce concert, et son excitation à l’idée de voir en personne cette grande dame de l’avant-garde japonaise était à son comble, surtout qu’il s’agissait du premier concert de cette artiste au Canada. Il faut dire que Phew roule sa bosse depuis le début des années 1980. Au cours de sa longue carrière musicale, elle a exploré autant le post-punk, l’art rock et l’industriel que l’électronique expérimentale.

Elle arrive sur scène sans flafla, s’installe derrière une table recouverte d’une nappe noire sur laquelle reposent quelques machines électroniques et un ordinateur portable. Elle prend le temps de s’installer et ajuste son micro dans un silence monastique. Elle entonne un chant simple, crée des boucles, démultiplie sa voix et le nimbe d’échos. À un certain moment, la multiplication de courts sons me fait entendre quelque chose s’apparentant à une envolée de bernaches indisciplinées… Ça pourrait être autre chose, mais c’est le printemps, et on entend la même chose dans le ciel. Sa voix devient parfois plus robotique, d’autres passages sont plus mélodiques et évoquent des rafales de vent. Le tout demeure somme toute minimal. Elle récite à certains moments des choses très simples en japonais décrivant des instants de la vie où il ne se passe « rien ». Certaines personnes dans le public ont semblé rester sur leur faim; peut-être s’attendaient-ils à du Phew comme elle en faisait autrefois, mais elle a donné une prestation correspondant à ce qu’elle fait aujourd’hui, à l’image de son plus récent album au prophétique titre : Voice Hardcore. Pour moi, qui ne connaissais que son répertoire des années 1980, ça a été une redécouverte du talent de cette musicienne.

Saicobab

Autre première d’un groupe japonais en sol canadien : Saicobab. Ça s’est poursuivi en force puisque cette formation met en vedette nulle autre que YoshimiO, batteuse et membre fondatrice de Boredoms, OOIOO, qui a aussi fait partie de Free Kitten (avec Kim Gordon) et qui a collaboré avec les Jim O’Rourke et Mats Gustafsson (tiens, encore lui) de ce monde. En formule trio avec Yoshida Daikichi au sitar-basse (instrument hybride fabriqué par Daikichi), Hamamoto « hama » Tomoyuki au riqq et YoshimiO à la voix, le groupe s’est installé en demi-cercle autour des moniteurs et a donné une performance remarquable. Armée d’un micro et d’une petite boîte à effets pour moduler sa voix, YoshimiO répond aux lignes du sitar ou les suit en chantant en roboglitch, chimpmunk cosmique ou schtroumpf subaquatique (dépendant des effets choisis), et pousse parfois des cris de souris qui se prend une patte dans un piège. Avec le sitar-basse et le riqq qui confèrent une sonorité traditionnelle, indienne et moyen‑orientale à l’ensemble, Saicobab a offert une prestation hautement originale et énergique qui a galvanisé la foule. Une autre super prise du FIMAV.

Afrirampo

Dernier concert et non le moindre : Afrirampo! Définitivement mon coup de cœur du samedi. Oni et Pika, originaires d’Osaka, ont entamé leur prestation en faisant répéter des « je t’aime » à la foule. La batteuse Pika et la chanteuse/guitariste Oni se sont ensuite lancées dans une prestation endiablée… toutes deux pieds nus. Les chansons alternent entre des pièces complètement échevelées, des petits numéros théâtraux où, par exemple, Oni croque dans une pomme alors que Pika s’agenouille à ses pieds, sous un parapluie, pour se protéger du jus de pomme, comme s’il s’agissait de pluie. C’est d’ailleurs le côté très spectaculaire de la prestation d’Afrirampo qui rend le tout si irrésistible. À différents moments, elles sautent dans les airs, en même temps (la batteuse aussi, depuis sa position assise pour jouer), à d’autres elles imitent une pieuvre, se lancent des questions et réponses dans le cadre de dialogues un peu absurdes. Ça sonne comme une tonne de brique, certaines pièces ont des refrains plus pop punk qu’elles s’amusent ensuite à déconstruire. Plusieurs personnes n’ont pu résister à l’envie de se lever pour danser et se défouler sur cette musique hautement cathartique, car il était en effet difficile de demeurer assis devant une telle force de frappe.

Le rappel s’est résumé à un autre numéro où les deux filles ont pris la foule à parti en lui faisant répéter des phrases qui se sont peu à peu révélé être des associations ludiques des syllabes de leurs prénoms, Pika et Oni, ce qui a déclenché plusieurs fous rires, puisque la batteuse nous faisait répéter Pi-ka, pi-ka, piiii-ka, pikapikapi, pipipi-kakaka, pipi-kaka, pipi-kaka… Un show de feu.

Crédit photo: Martin Morissette